Bücher für Erwachsene

Die Geschichte der Brauerei Bitterfeld wurde schon einmal von dem Bitterfelder Heimatforscher Emil Obst aufgeschrieben. Dessen Aufzeichnungen enden in den 1920er Jahren. Während einer kurzzeitigen Tätigkeit als Pförtner in diesem Betrieb wurde Peter Hoffmann dazu angeregt, diese Arbeit fortzusetzen. Es entstand eine Chronik, welche auf Anregung des damaligen Bürgermeisters von Bitterfeld, Dr. Werner Rauball, im Jahre 2005 in Buchform erschien.

|

|

2029: 120 Jahre Kirchweihe in Friedersdorf. Das Buch mit Geschichten über dieses Gotteshaus entstand im Auftrag des "Fördervereins Kirche Friedersdorf und ihre Inneneinrichtung", 54 Seiten

Die Balgtreter

Eine tatsächliche Begebenheit erzählte die 1925 geborene Erika Baum ihrem Sohn Eckehard. Diese trug sich während der dreißiger Jahre zu. Damals musste der Blasebalg der Orgel noch mit Muskelkraft gefüllt werden. Denn eine Orgel braucht zum Erzeugen der Töne „Wind“, der immer in ausreichender Menge vorhanden sein muss. Auf ein Klingelzeichen des Organisten hin wurde dazu von einem Helfer mit beiden Füßen ein Hebel bewegt. Dieses „Balgtreten“ war eine ungeliebte Beschäftigung, zumal sie meist an den Sonntagen ausgeführt werden musste.

Freiwillige fanden sich für diese Tätigkeit nur selten. Also wurden von Lehrer Freydank und Kantor Däumichen Jungen, die es während der Woche zuvor mit der Disziplin nicht so ernst genommen hatten, zu diesem Dienst „verdonnert“. Das hatte zur Folge, dass die „wildesten Jungs“ manchen erdachten Streich ungeschehen ließen. Aber eben nicht jeden. Und so war dann an den Sonntagvormittagen doch immer jemand da, der den Hebel des Blasebalges betätigte. Da der „Orgelwind“ aber bei einem Gottesdienstes nicht immer gebraucht wurde, z.B. während der Predigt, überbrückten die diensttuenden Jungen diese Zeit auf ihre Weise: Sie verewigten sich in der Orgelkammer durch das Einritzen ihres Namens. Diese Inschriften sind noch heute zu sehen.

Der Kirchenraub zu Friedersdorf

Diese Begebenheit trug sich etwa 1930 zu. Alfred Hirsch, einer der damals Heranwachsenden, sagt über diese Zeit: „Sonntags beim Gottesdienst in der Kirche mussten wir oben auf der Empore singen. Und wenn uns jemand für eine Beerdigung bestellte, was immer wieder der Fall war, dann sind wir dem nachgekommen. Wer dabei das Kreuz trug, der bekam 50 Pfennige und wer sang 25. Und die Kirchenglocken haben wir auch geläutet. Bredlau war da Spezialist. Der ließ sich dabei von der großen Glocke hochheben. Der hatte sowieso so Sachen drauf. Einmal musste er den Blasebalg treten. Aber er hatte keine Lust dazu. Da ging mitten im Spiel der Orgel die Luft aus.“

Überhaupt war die Kirche im Leben und Erleben der Friedersdorfer Jugend ein zentraler Punkt. Und das hatte nicht nur mit dem Glauben oder mit dem ausgelassenen Treiben rund um dieses Haus zu tun. Gerhard Schröter und Alfred Hirsch spielten eines Nachmittags gerade unter den Pflaumenbäumen. Dann sind sie zu Schröters gegangen und haben sich dort auf die Bodentreppe gesetzt. Bald darauf schlug der Blitz in die gegenüberliegende Kirche ein. Er sauste von der Spitze durch den Turm ins Kirchenschiff. Und von dort dann über den Taufstein bis in den alten Dorfbrunnen, der sich darunter befand. Bei dem Einschlag wurden fast sämtliche Scheiben aus den Fenstern des Gotteshauses geschleudert.

Sogar bei Schröters kam eine Stichflamme aus dem Stromzähler. Dann folgte schlagartig Ruhe. Kein Regen, kein Wind, alles war vorbei. Gerhard und sein Spielkamerad sahen Rauch aus den kaputten Kirchenfenstern steigen. Weil Schröter sehr gläubig war, betete er: „Lieber Gott, bitte lass den Turm auf die andere Seite fallen, dort ist so viel Platz!“ Aber der Turm fiel nicht. So wie ein Tag den nächsten gebiert, schuf der Blitzeinschlag in die Friedersdorfer Kirche die Voraussetzung für eine weitere Begebenheit, die ganz harmlos begann und schließlich noch lange Zeit für Gesprächsstoff in unserem Dorfe sorgen sollte: Eines Tages fuhr ein Lastwagen vor. Zwei Männer stiegen aus, schauten sich um und fragen die dort spielenden Kinder, wer den Schlüssel für die Kirche habe. Sie sagten, die Firma, die die neuen Fenster bauen solle, brauche dafür das Blei der alten Fenster.

Die Fremden erfuhren, dass Stellmacher Döring den Schlüssel verwahrte. Dieser gab ihn bereitwillig heraus. Nun ging einer der beiden Männer erneut auf die spielenden Kinder zu und verteilte Dropse. Und dann fragte er diese, ob sie helfen wollten, das Blei aus den kaputten Fenstern zu schlagen. Diese waren sofort „Feuer und Flamme“. Also verteilten die Fremden kleine Hämmer und die Arbeit begann. Sie dauerte mehrere Tage und die Kinder wurden mit Süßigkeiten bei Laune gehalten. Als die letzte Kiste mit Blei aufgeladen war, packten die Männer hastig ihre Werkzeuge ein und fuhren davon. Kein Friedersdorfer hat sie je wieder gesehen. Das Blei war gestohlen worden.

Feuer und Wasser

Wer kennt sie nicht, die legendären Filmfiguren Don Camillo und Peppone? Spätestens alljährlich zur Weihnachtszeit flimmern wieder jene Episoden über die Bildschirme, in denen ein mit allen Wassern gewaschener Geistlicher und ein nicht minder pfiffiger und in seinen Ansichten sehr weltlicher Bürgermeister aneinandergeraten. Meistens gehen die Konflikte gut aus, das Publikum hat etwas zum Schmunzeln und kann obendrein eine gewisse Erkenntnis aus dem Gezeigten ableiten.

Die Gemeinde Friedersdorf hatte einen Pfarrer, der sein Amt besonders ernst nahm und sowohl das Wort als auch die Ehre des Herrn nicht selten auch auf unkonventionelle Weise zu verteidigen wusste. Und dann war da noch jener weltliche Gegenspieler, der nicht nur gänzlich andere Ansichten vom Leben hatte, sondern diese auch auslebte. Ob nun Sünde oder nicht, das war für ihn erst in zweiter Linie interessant. Und doch muss er wohl nicht ganz frei von dem gewesen sein, was man schlechthin Glauben nennt. Denn man weiß ja nie. Und es könnte ja auch sein, immerhin …

Allerdings blieben solche Momente der Besinnung bei Besagtem in der Unterzahl gegenüber denen, in welchen es, was die praktischen, also auch materiellen Dinge des Lebens betraf, richtig zur Sache ging. So lag einer seiner Äcker direkt neben einem Acker der Kirche. Nach dem Pflügen im Frühjahr hatte sich der Grenzstein dann nicht nur einmal auf wundersame Weise ein Stück auf das Kirchenland versetzt. Da musste selbst Pfarrer Ney als Gottesmann weltliche Gerichte anrufen, um diesen Vorgang wieder rückgängig zu machen. Trotz allen Streites jedoch ging man immer wieder respektvoll miteinander um. Der Störenfried, welcher zu den wohlhabenden Männern des Dorfes gehörte, besuchte mindestens an den Feiertagen die Gottesdienste und brachte den Pfarrer danach nicht nur einmal mit der Höhe seiner Kollekte in Erstaunen.

Dieser großzügige Spender hatte einen Enkel, der sich, wie damals die meisten Heranwachsenden seines Alters, auf die Konfirmation vorbereitete. Vor einer dieser Konfirmandenstunden hatten sich einige Jungen wie gewöhnlich etwas früher eingefunden, um vorher noch auf dem Kirchengelände herumzutoben. Plötzlich machte einer von ihnen eine Entdeckung: Auf dem Dorfteich schwammen tote Fische. Woran könnte das liegen? Und: „Die armen Fische!“ Besagter Enkel suchte sich einen langen Stock und stocherte damit so lange auf dem Wasser herum, bis er eines der stattlichsten Exemplare zu sich heran ans Ufer gezogen hatte.

Was nun im Kopf des Jungen vor sich ging, darüber kann nur spekuliert werden. Bestenfalls meinte er wohl, dass es sich bei dem verendeten Tier auch um ein Geschöpf Gottes handele, welches man selbst in diesem leblosen Zustand mit Ehrfurcht behandeln müsse.

Gemessenen Schrittes trug der künftige Konfirmand den Fisch, diesen mit beiden Händen vor seinen Körper haltend, zunächst in das Gotteshaus und dann den Mittelgang der Kirche entlang bis vor zum Altar. In der Apsis, die er eigentlich nicht zu betreten hatte, stand dann er mit den anderen Jungen und auch einigen Mädchen, die inzwischen dazugekommen waren. Langsam und würdevoll drehte er sich um, richtete seinen Blick auf die leeren Bänke im Kirchenraum und natürlich auf die Gesichter der Gleichaltrigen, die sicher auch aus Sensationslust neugierig waren, was nun folgen würde.

Ob der Enkel des lebensfrohen Friedersdorfers seinen Pastor als Vorbild schätzte und sich deshalb bemühte, wie dieser zu sprechen, oder ob er den Gottesmann einfach nur parodieren wollte, ist nicht überliefert. Zunächst sagte der im Nachhinein vielleicht Missverstandene das Vaterunser auf. Und dann sprach er in salbungsvollem Tone weiter: „Wir sind heute hier an diesem Ort zusammengekommen, um eines Lebewesens zu gedenken, das noch vor kurzer Zeit munter wie ein Fisch unter uns weilte. Es ist ein Fisch. Ein Geschöpf des Herrn, wie du und du und du“, der Redner richtete zwingende Blicke in die Runde der um ihn Versammelten. Dann fuhr er fort: „Des Herrn Wege sind unergründlich, selbst die unter Wasser, wie ihr anhand dieses nun in meinen Händen liegenden Geschöpfes sehen könnt …“ Und während ein Satz zum Gedenken an die Seele des Fisches dem nächsten folgte, geschah draußen etwas, woran die jungen Leute eigentlich hätten denken müssen: Die Zeit für den Beginn der Konfirmationsstunde war heran. Pfarrer Ney schloss von außen die Sakristei auf, stellte sein Fahrrad hinein und musste wohl bald bemerkt haben, dass im Altarraum etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Er folgte, von den jungen Leuten unbemerkt, dem Geschehen eine Weile.

Was mag dabei in dem als streng bekannten Gottesmann vor sich gegangen sein? Entdeckte er im Enkel seines Widersachers vielleicht eine besondere Gabe und wähnte er diesen schon als einen möglichen Nachfolger? Dann wurde es ihm wohl doch zu viel. Die Sätze: „Wir wissen nicht, wie alt du bist, Fisch. Wir wissen nicht, ob du je getauft wurdest, da du zwar im Wasser lebtest, aber wohl nie mit den geweihten Tropfen in diesem Taufbehältnis hier in Berührung kamest …“, waren dann der Auslöser: „Aber meine Hand kommt jetzt in Berührung mit einem vorlauten Mundwerk!“, donnerte es plötzlich mit tiefer Stimme. Der Pastor setzte dem Geschehen mit einigen schallenden Ohrfeigen ein Ende. Er verwies den Missetäter des Unterrichts und rief ihm noch hinterher: „Und das kann ich dir versprechen: Du wirst von mir nicht konfirmiert!“

Mit hängenden Ohren schlich der sich eben noch in so hoher Position Wähnende nach Hause. Dort erzählte er tief unglücklich Mutter, Vater, Großmutter und auch dem Großvater, was ihm widerfahren war und dass er nicht konfirmiert werden solle.

Glaube hin, Glaube her. Der Großvater wusste wahrscheinlich selbst nicht, ob er sich zu den gläubigen Menschen zählen sollte. Die Spenden, welche er immer wieder dem Pfarrer übergab, sprachen einerseits dafür. Sein Lebenswandel jedoch, besonders an bestimmten Orten und in bestimmten Stunden, ließ aber auch einen anderen Eindruck entstehen. Mit jener Entschlossenheit, mit welcher er bisher immer wieder den Grenzstein versetzt hatte, rief er jetzt: „Das kommt überhaupt nicht infrage, du wirst konfirmiert!“

Schon wenig später hatte der Mann im Zorn eines seiner beiden Pferde vor den leichten Wagen gespannt und fuhr los, um „mit dem Ney ein Hühnchen zu rupfen“, wie er sagte. Was sich bei der anschließenden „Unterredung“ zutrug, ist nicht überliefert. Es gibt da viele Möglichkeiten: vom harten Wortgefecht bis zum Versöhnungsschnaps. Tatsache ist, dass der Prediger in spe beim nächsten Konfirmationsunterricht wieder anwesend war. Und der Pastor sagte an diesem Tag vor allen Versammelten: „Ich will dieses Mal noch ein Auge zudrücken. Und nur deinem Großvater zuliebe werde ich dich auch konfirmieren …“

|

|

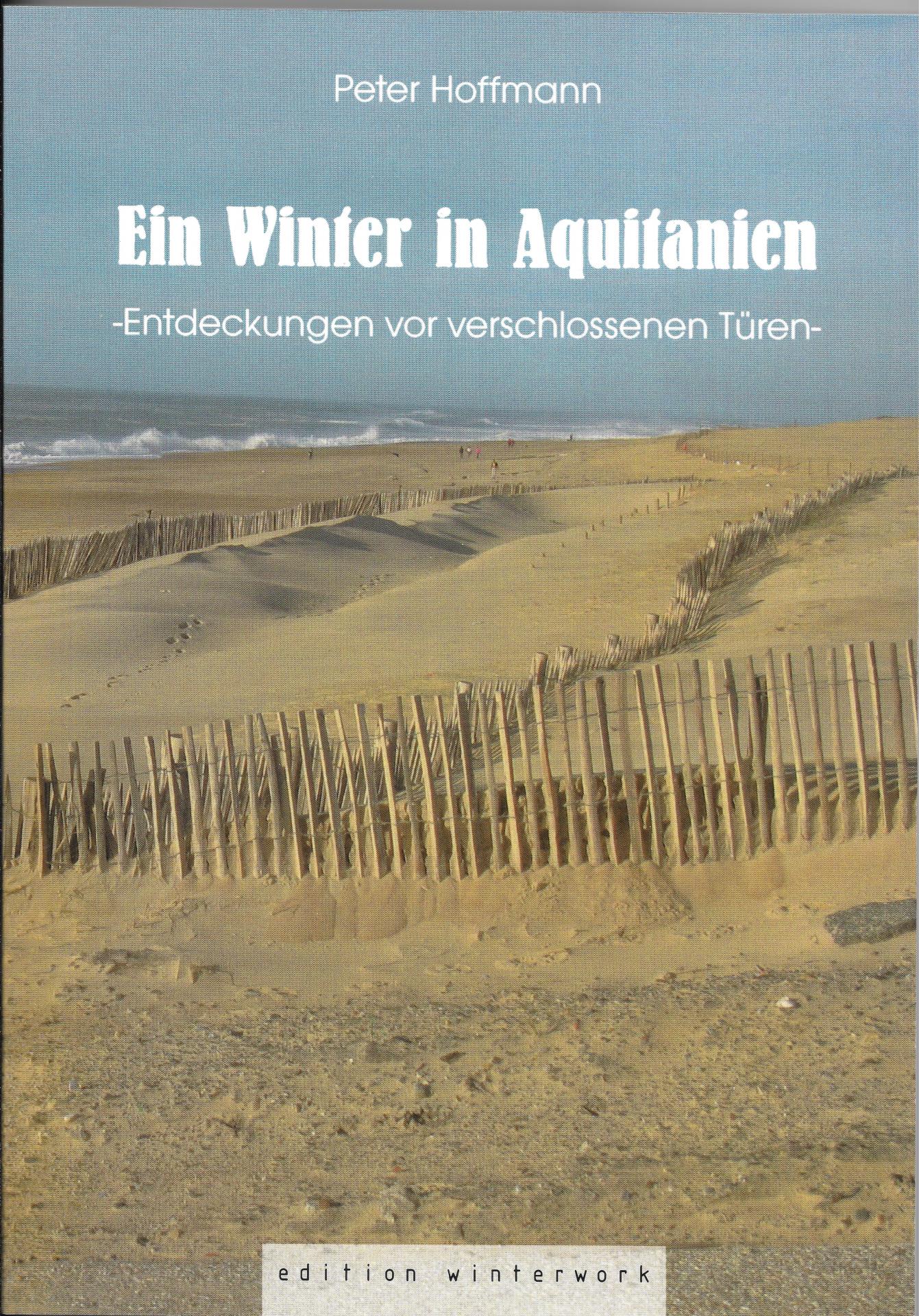

Abenteuer pur! Ein Jahrhundertsturm überrascht den Autor und seine Ehefrau 2000 Kilometer von zu Hause entfernt. Es kommt zu interessanten Entdeckungen und unvergesslichen Begegnungen.

|

|

Konkrete Poesie von Norbert Kühne sowie Fabeln und Miniaturen von Peter Hoffmann.

80 Seiten

|

|

Schwierigkeiten und Abgründe des menschlichen Daseins. Gewalt in der Familie, Missbrauch, Verletzung von Kinderseelen … Harmonie ist etwas anderes. Geschichten, illustriert von Annegret Hoffmann.

Verlag winterwork, 143 Seiten, 7,90 Euro, ISBN:9778-3-96014-523-3

|

|

Fritz Göttert aus Pouch erreichte ein biblisches Alter. Zu seinem 100. Geburtstag überraschte ihn der Autor mit seiner als Broschüre gedruckten Lebensgeschichte. 20 Seiten

Leseprobe:

Mit der Großen Mühle (Papierfabrik) übrigens hatte es noch eine Bewandtnis: Dort arbeitete Götterts Vater. Oft brachte er Bücher oder Zeitschriften mit nach Hause, die er so vor dem Zerkleinern rettete. Bei Frau und Kindern war solche kostenlose Lektüre willkommen und brachte neben der Zerstreuung auch Bildung ins Haus. Als während des ersten Weltkrieges die Schulinspektion aus Bitterfeld in die kleine Poucher Dorfschule mit ihren drei Klassen kam (jeweils zwei Schuljahre waren in einer Klasse zusammengefasst), fragte der Prüfer: „Wie heißt die Hauptstadt unseres Verbündeten Türkei?“ Während die Schüler der beiden oberen Klassen schwiegen, meldete sich Fritz Göttert. In einer der vom Vater mitgebrachten Zeitungen hatte er die richtige Antwort gelesen: „Konstantinopel“. Der damalige Rektor Weber sah die Ehre seiner Schule gerettet und war voll des Lobes. Aber er mochte den Jungen auch aus einem anderen Grunde: Fritz Göttert grub seinen Garten um, jätete dort Unkraut, langte Kartoffeln...

Mit dreizehneinhalb Jahren verlies er die Schule, wurde Knecht auf dem Rittergut. Man vertraute ihm ein Ochsengespann an. Was Göttert darüber sagt, mag in einer Zeit, in welcher die Beziehung zum Nutztier einer gewinnorientierten Massenproduktion gewichen ist, fast eigenartig anmuten: „Ochsen sind kluge Tiere. Mein Ochse kannte mich genau und ich kannte ihn. Wenn die Pferde auf dem Feld mal nicht weiterkamen, weil der Boden noch zu schwer war, dann spannte ich meinen Ochsen zusätzlich vor und schon konnte der Pflug weiter gezogen werden.“ Aber auch sonst mangelte es nicht an Arbeit: Unterholz im Forst aushacken, Bäume Pflanzen, Wege abharken... „Oft habe ich mit meinem Frettchen Karnickel aus dem Bau gejagt. Die wurden nicht geschlachtet, sondern für die Wildkaninchenzucht in Friedersdorf ausgesetzt. Die haben dort geheckt, wie das bei Karnickeln so üblich ist. Die Nachkommen wurden dann geschossen und in der Stadt verkauft.“ Die Herrschaften von Solms unterhielten in Pouch an den Hängen zur Mulde hin eine Schlossgärtnerei. Auch dort half Fritz Göttert. Gärtner Wittwer fragte den Jungen, der sich beim Bäume-Verschneiden und Veredeln geschickt anstellte: „Willst du nicht Gärtner werden?“

Der Gefragte wollte. Die Arbeit machte Spaß. Bis der Ärger mit den Gärtner-Frauen kam. „Die waren missgünstig, weil meine Veredlungen immer angewachsen sind. Und als sie einmal sahen, wie ich Süßkirschen naschte, da haben sie mich angeschwärzt.“ Fritz Göttert zog kurzentschlossen die Konsequenzen und wechselte als Arbeiter in die Tonröhrenfabrik nach Bitterfeld. Als er eines Morgens im Jahre 1919 zur Arbeit erschien, da war die Fabrik abgebrannt. Zum Glück aber gab es gegenüber die Firma „Ortenbach & Vogel“, eine Fabrik für keramische Ofenkacheln. Und da dort auch die Eisenteile für Öfen gegossen wurden, wurde Göttert als Gießereiarbeiter eingestellt.

Der alte Mann erzählt: „Zuerst haben wir Tonformen hergestellt, dann das flüssige Metall hineingegossen. Die Halle war voll von beißendem Geruch. Der ist bis in den Körper gekrochen. Da hat nicht mal waschen geholfen. Ich war damals ein flotter Tänzer. „Max du hast das Schieben raus“ und „Pauline geht Tanzen“ hießen damals die Lieder. Beim Tanzen ist dann der Dunst von der Gießerei aus meinem Körper gestiegen. Ein Mädchen sagte da: ‚Fritz, du stinkst, du brauchst mich nicht mehr zu holen!’ Das traf. Ich habe auf meiner Arbeitsstelle gekündigt.“ Die nächste Station im Arbeitsleben von Fritz Göttert war Muldenstein. In der dortigen Papierfabrik entlud er auf dem Holzplatz Stämme. Bis eines Tages ein …

Erster Teil von insgesamt fünf Bänden über das „Leben in Friedersdorf, einer Gemeinde im mitteldeutschen Industrierevier. Wie lebte man in den vergangenen 100 Jahren? Wie kamen die Menschen durch gute und schlechte Zeiten? Dieses Buch und die vier folgenden Bände geben Antworten. Im Moment nur über den Autor zu beziehen. 291 Seiten, 16,00 Euro.

Leseprobe:

Das „täglich Brot“

Der Backofen der Eheleute Mieth stand nah am Hause direkt neben der Küche. Seit dem letzten Backtag waren zwei Wochen vergangen und „Oma“ Mieth hatte vorgestern den Hefeteig angesetzt. Nun war es soweit: Die Frau formte am Vormittag aus der weichen Masse runde und längliche Laibe, legte diese in Backschüsseln, die mit Stroh ausgepolstert waren, und deckte den Teig schließlich mit Tüchern ab, damit er noch etwas „reifen“ konnte. Während dessen machte sich ihr Mann draußen am Backofen zu schaffen. Zuerst schob er einige Bunde Reisig hinein. Das hatte er im Winter gesammelt, als in den umliegenden Wäldern Holz geschlagen, dann draußen getrocknet und anschließend in der Scheune eingelagert wurde. Ewald Mieth achtete darauf, möglichst Reisig mit Kiefernnadeln zu bekommen. Diese gaben dem Brot einen einzigartigen Geschmack. Als das Feuer im Backofen erloschen war, prüfte der alte Mann mit einem Blick den Feuerungsraum. Durch die Hitze waren die Steine im Inneren des Gewölbes weiß geworden, also stimmte die Temperatur. Nun galt es, die Asche und die hier und da noch glimmenden Glutreste aus dem Backraum durch ein kleines Loch in einen Hohlraum unter dem Ofen zu bekommen. Dafür hatte „Opa“ Mieth eine Kratze. Als diese Arbeit erledigt war, stand bereits seine Frau hinter ihm. Sie hielt eine Stange in der Hand, um deren Spitze sie einen Lappen gewickelt hatte. Beides tauchte sie nun in einen Wassereimer und wischte dann das Innere des Backraumes, bis es völlig sauber war.

Nun war endlich die Zeit für das Backen gekommen. Während die Frau die Backschüsseln mit dem Teig auf eine Bank neben den Ofen stellte, nahm der Mann eine dieser Schüsseln und kippte das darin liegende Brot auf einen Holzschieber. Und dann wurde es mit einem Ruck in den Ofen geschoben. Aber nicht, ohne es vorher mit einem nassen Lappen abzuwischen. Denn nur so blieb die Rinde schön glatt. Dies wiederholte sich, bis der Ofen gefüllt war. Die beiden alten Leute hatten während des gesamten Vorganges kaum miteinander gesprochen. Die Kinder waren aus dem Hause, die Enkel kamen nur in den Ferien zu Besuch und man hatte sich in den gemeinsamen Jahrzehnten ohnehin im täglichen Miteinander kennen gelernt. Jeder kannte seine Handgriffe und da bedurfte es keiner überflüssigen Worte. Als die beiden Alten nach getaner Arbeit für einige Zeit auf ihrer Bank unter dem Küchenfenster ausruhten, da wurde die Frau bereits unruhig. Sie dachte daran, dass sie die Steintöpfe im Keller mit Essigwasser auswischen musste. Denn nur in sauberen Töpfen konnte man die Brote zwei Wochen aufheben, ohne dass sie zu schimmeln begannen. Und auch Ewald Mieth fand nicht lange Ruhe auf der gemeinsamen Bank. Er wollte die Kaninchenställe ausgemistet und einen Korb voll Löwenzahn gestochen haben, bevor das Brot im Ofen fertig war. Als drinnen in der Küche auf dem Tisch dann der erste duftende Laib mit seiner braunen, knusprigen Rinde lag, holte die Frau Butter aus der Speisekammer und das Salz aus dem Küchenschrank. Und der Mann nahm das große Messer und schnitt bei dem sich alle vierzehn Tage wiederholenden Ritual die ersten Scheiben ab, vom „täglich Brot“.

Zweiter Band mit Begebenheiten aus einem mitteldeutschen Dorf.

Verlag winterwork, 294 Seiten, 14,95 Euro, ISBN 978-3-940167-33-0

Leseprobe:

Das war damals der letzte modische Schrei unter uns Jungen: Eine Schimütze aus echtem Leder. Eine, bei der man das Oberteil herunterklappen konnte, sodass das Fell nun nach innen zeigte und Nacken und Ohren warm einpackte. Bei diesen Mützen konnte man sogar bei Sturm die Augen mit dem neigbaren Stirnteil schützen. Nun endlich war es soweit. Ich sollte auch solch eine Mütze bekommen. Mein Großvater radelte mit mir nach Bitterfeld zu Herrenausstatter Zschiesing, der am Marktplatz sein Geschäft hatte und als erste Adresse für Männerbekleidung galt. Obwohl ich gerade erst zwölf war, wurde ich in dem bewussten Geschäft – wenn auch nur indirekt – auf höchst schmeichelhafte Weise angesprochen: „Sie möchten etwas für sich oder für den jungen Herrn da kaufen?“, fragte der Ladeninhaber galant.

Mein Großvater sagte darauf hin, was wir suchten. „Kein Problem“, versicherte da der Ladenbesitzer und beauftragte eine Verkauferin, sich um uns zu kümmern. „Der junge Mann dort möchte eine Schimütze kaufen. Würden Sie ihn bitte beraten?“ Dann wandte er sich dem nächsten Kunden zu. Die beauftragte Verkäuferin war Inge Hänsch, die unten an der Ecke gegenüber der Friedensstraße wohnte. Ein wenig enttäuscht war ich in jenem Augenblick schon, nun von einer Frau bedient zu werden, die mich schon als Säugling gekannt hatte. Aber ich musste mich bald selbst korrigieren. Frau Hänsch sprach mit mir, als wäre ich ein kleiner König: „Welche Farbe darf ich denn für dich aussuchen?“, fragte sie und wollte dann wissen, ob ich den herunter klappbaren Teil der Mütze knöpfen oder lieber zusammenbinden wollte.

Ich fühlte mich um Jahre erwachsener und ernst genommener. Aber dann begann das Elend. Mützen werden normalerweise bis zur Größe 60 hergestellt. Mein Kopf hatte aber damals schon einen etwas größeren Umfang. Also wurden erst alle in Frage kommenden schwarzen Mützen mit Knopfverschluss durchprobiert. Ergebnislos. Danach die schwarzen mit den Bändern. Aber auch davon passte keine. Nun waren alle braunen Mützen dran, egal, ob mit Knopf- oder Bandverschluss. Blieben noch die weißen. Aber solch eine wollte ich nicht. Fast wären wir wieder gegangen. Aber da mischte sich der Ladeninhaber in das Verkaufsgespräch und erkundigte sich, woran es denn läge, dass für den jungen Herrn noch nichts gefunden werden konnte. Als er hörte, was los war, forderte er seine Verkäuferin auf, nach hinten ins Lager zu gehen und dort nachzuschauen, ob es nicht doch eine passende Schimütze für mich gäbe.

Frau Hänsch nahm eine Mütze, schwarz, mit Knopfverschluss, so, wie ich sie haben wollte, als Muster mit. Nachdem mein Großvater und ich eine Zeit gewartet hatten, kam sie schließlich mit einer Kopfbedeckung zurück, genau, wie ich sie mir vorstellte. Und diese passte fast auf meinen Kopf, aber eben noch nicht ganz. An der Stirn spannte sie noch unangenehm. Da lief Frau Hänsch nochmals ins Lager und dieses Mal suchte sie wirklich lange. Aber das Ergebnis war in Ordnung. Die Mütze passte und mein Großvater und ich konnten zufrieden nach Hause radeln. Natürlich hatte ich vorher meine Bommelmütze in die Jackentasche verbannt und die neue Kopfbedeckung aufgesetzt. Diesen Einkauf habe ich nie vergessen und gelegentlich erzählte ich bis vor Kurzem noch, wie zuvorkommend man im Hause Zschiesing bedient wurde und wie lange man dort selbst im Lager suchte, um allen Kundenwünschen gerecht zu werden. Dies tat ich bis zu jenem Tag, als ich in fröhlicher Runde bei einer Feier saß, zu der auch Inge Hänsch und ihr Mann eingeladen waren. Wieder erzählte ich von dem beeindruckenden Verkaufsverhalten im damaligen Hause Zschiesing und untermauerte das Ganze mit einem Bericht über den Mützenkauf. Aber die einstige Verkäuferin klärte mich nun auf: „Die Mützen wurden damals wohl mit ins Lager genommen. Aber nur, weil dort ein spezieller Apparat stand, mit dem sie geweitet werden konnten.“

Wie lebte man damals? Was ereignete sich im Alltag? Band drei von „Leben in Friedersdorf“beleuchtet immer neue Seiten des Dorflebens von einst. Edition winterwork, 312 Seiten, 16,00 Euro, ISBN 978-3-940167-89-7

Leseprobe:

Es war einmal

An den Samstagen trafen sich die nicht mehr ganz jungen Männer von Friedersdorf im Salon des Friseurmeisters Arthur Koepke. Vielleicht, um sich durch die Verschönerung ihres Kopfes ein Stück ihrer verloren gegangenen Jugend zurück zu holen. Eine frische Rasur war angesagt und das Stutzen des damals obligatorischen Facon-Schnittes auf die exakte Länge. Stachelige Hinterköpfe wurden von Koepke bis weit hinauf in Richtung Stirn mit einer elektrischen Schneidemaschine glatt wie „Kinderpopos“ geschoren, der verleibende Rest an Haaren anschließend gestutzt, gescheitelt, mit duftendem Birkenhaarwasser benetzt und in Form gekämmt. So entstand die von der jüngeren Generation belächelte „Glatze mit Vorgarten“.

Aber die Männer in Koepkes Salon ließen sich von solchen Urteilen nicht beirren. Sie genossen ihre samstägliche Prozedur. Wenn wieder einer von ihnen vom Meister persönlich des Rasierumhanges und der papiernen Halskrause entledigt wurde und dem vom Rasierwasser geröteten Wangen und den vom Haarwasser noch feuchten Kopf aufstand und zur Kasse ging, um die damals obligatorischen neunzig Pfennige zu bezahlen, wirkte er tatsächlich um Jahre jünger. Ein Duft von Tanzboden und Abenteuern breitete sich dann in dem Raum aus und es war nicht verwunderlich, dass die älteren Männer – trotz Hosenträgern und nachträglich in den Hosenbund eingesetzter langer Keile - gerade beim Friseur „Schwänke“ aus ihrer Jugendzeit austauschten.

Kindergarten, Schule, kulturelles Leben und Humor sind Themen in diesem vierten Band über das Leben in Friedersdorf.

Verlag winterwork, 325 Seiten, 16,00 Euro, ISBN 978-3-942693-23-3

Leseprobe:

Kreuz des SüdensRolli, der Hund der Lehrerin Dorothea Döring, führte sein Dasein als Hofhund auf einem Grundstück in der Friedensstraße. Seine Hütte stand in der Ecke zwischen dem Waschhaus und der Grundstücksmauer zum Nachbarn. Eine etwa vier Meter lange Kette bestimmte den Bewegungsradius des Tieres. Rolli war sehr wachsam. Betrat ein Fremder das Grundstück, dann konnte man sein helles und aufgeregtes Bellen bis in die Nachbarschaft hören und ebenso sein sehnsüchtiges Heulen, wenn er in klaren Nächten hinauf in den auf der Nordhalbkugel unserer Erde sichtbaren Sternenhimmel schaute und mit seinem Gesang Kunde von geheimnisvollen Hundesehnsüchten und möglicherweise auch Fernweh und Freiheit gab. Seinem Namen machte Rolli alle Ehre. Er war niedrig, lang und hatte ein überaus üppiges Fell. Er sah aus wie eine Rolle.

Wer nun meint, das den größten Teil der Tage und Nächte angekettete Tier nur bedauern zu müssen, der irrt. Rolli hatte ein Privileg, welches wahrscheinlich keinem anderen Hunde zuteil wurde: Er durfte an vielen Montagabenden den Proben des Friedersdorfer Volkschores beiwohnen. Im Vereinszimmer des Gasthofes „Zur Linde“ konnte er sich so richtig wohl fühlen. Dort war es auch im Winter warm, die Menschen heulten in seltsamen Tonfolgen einen Sternenhimmel an, den sie nicht sahen und manch einer der munteren Sangesfreundinnen und -freunde war nach den Proben gern noch ein wenig unter Ihres- bzw. Seinesgleichen.

Rollis Frauchen Dorothea gehörte an jenem bewussten Abend ebenfalls zu diesen Geselligkeit Suchenden. Dies mag auch daran gelegen haben, dass ihr Mann erst kurz vor 23.00 Uhr mit dem Bus von der Spätschicht kommen würde und es mochte, anschließend mit Frau und Hund gemeinsam nach Hause zu gehen. Rolli liebte die Chorproben. Es war schon obligatorisch, dass einer der Sangesfreunde ihm dabei eine Bockwurst spendierte. Und später kam dann noch – ohne Wissen seines Frauchens – ein „Kreuz des Südens“ dazu. Man hatte in der fröhlichen Gemeinschaft herausgefunden, dass Rolli den Likör mit jenem Namen gierig von seinem Teller schleckte.

Und so erhielt er auch an diesem Abend seine Ration. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Es kamen in aller Heimlichkeit noch ein zweites und ein drittes „Likörchen“ dazu. Schließlich sollte der Hund auch etwas von dem Abend haben. Im Chor wurden zwei Geburtstage gefeiert und keines der Geburtstagskinder wollte sich lumpen lassen. Es wurde gesungen, geschunkelt und auch so mancher Witz erzählt. Fast wäre der Hund zu vorgerückter Stunde unter dem Tisch über Fritz Müllers ausgestrecktes steifes Bein gestolpert. Aber dieser Mann stand gerade noch rechtzeitig ruckartig auf, weil Kurt Baum ihm einen mit Kartoffelsalat gefüllten Hut über die Ohren gestülpt hatte. Wieder wollte das Lachen im Raum nicht aufhören.

Als Rolli seinen vierten Schnaps spendiert bekommen sollte, kam Dorothea Dörings Mann von der Bushaltestelle, um seine Frau abzuholen. Rolli machte seinem Namen alle Ehre und rollte die Treppenstufen vor der Gaststätte herunter, konnte sich dann aber wieder fangen und dank seiner vier Pfoten und der Führung durch Frauchen und Herrchen einigermaßen unbeschadet auf dem heimischen Gehöft in der Friedensstraße ankommen. Als er dann angebunden an seine Kette sehnsüchtig zum Sternehimmel blickte, sah an diesem Tage alles anders aus als sonst. Er konnte keinen der sonst so vertrauten und hell leuchtenden Punkte fixieren. Vielmehr drehte sich alles, und statt den großen Wagen und das Sternbild Orion zu erkennen, erschien ihm heute alles so fremd. Und doch war ihm beschwingt zumute. So, als würde er sich an jenem Ort befinden, von dem alle an eine Kette gebundenen Hunde träumen: Weit weg, am entgegengesetzten Ende der Erde.

Dorfgeschichten aus Friedersdorf. Themen u.a. Neubeginn 45, Kirche und Schule. Verlag winterwork, 312 Seiten, 16,00 Euro, ISBN 978-3-940167-89-7

Leseprobe:

Der arme Junge

Es war ein schöner, friedlicher Nachmittag an den Kirchenlöchern. Die Sonne schien, rote und blaue Libellen flogen geschäftig über die spiegelglatte Wasseroberfläche, Lerchen stiegen bei den benachbarten Wiesen in die Höhe und um diese Idylle zu vollenden, quakten auch noch einige heiratslustige Frösche. Der Tag hätte so harmonisch weitergehen können, wenn nicht drei Angler in dieses Bild gekommen wären: Richard Haberland, Heinz Rabe und Manfred Sternitzky. Sie packten ihre Utensilien aus und spießten Würmer auf ihre Angelhaken. Mit einem deutlich hörbaren Schwirren warfen sie ihre Köder aus und warteten auf einen Biss.

Und während die drei so saßen und sich auf die im Wasser treibenden Schwimmer an ihren Angelschnüren konzentrierten, flogen die Libellen bald wieder unbeschwert wie eben noch, und nachdem der erste wagemutige Frosch wieder erneut sein Maul aufgerissen hatte, stimmten auch seine Mitbewerber wieder in das Konzert ein. Und die Lerchen nebenan hatten sich ohnehin nicht bei ihrem stetigen singenden Auf und Ab stören lassen. Man könnte fast meinen, dass der damals zehnjährige Ronald Wolf Mitschuld an dem nun folgenden trug, drängte er sich doch auch noch in dieses nun schon übervolle Bild. Er kam auf seinem Fahrrad des Weges, erblickte die drei Männer und grüßte artig, wie es sich damals noch für Halbwüchsige gehörte, wenn sie Erwachsenen begegneten.

Da drehte sich der als Spaßvogel bekannte Haberland zu dem Jungen um und sagte: „Ronald, du kommst wie gerufen.“ Sternitzky und Rabe, die ihren Kumpanen nur zu Genüge kannten, ahnten augenblicklich, dass gleich etwas folgen würde. Und sie hatten Recht. „Hier hast du zehn Mark“, sprach Haberland an Ronald gewandt, „Fahr doch mal zum Fleischer Stolze und hole dort die zwei Kilo gedämpften Uhu, die ich bestellt habe. Und dann gehst du über die Straße zu Bäcker Götschling und kaufst für den Rest vom Geld eine Tüte Mehlwürmer. Die sind auch bestellt.“ Der Bedauernswerte nahm den Schein und trat so schnell er konnte in die Pedale. Dass er mit dem Geld etwas anderes anfangen würde, als das ihm Aufgetragene, das lag außerhalb jeder Erwägung. Da brauchte sich Haberland keine Gedanken zu machen. Heute wäre die Angelegenheit sicher anders für ihn ausgegangen, zumindest in Anbetracht dessen, was inzwischen mit dem bedauernswerten, hilfsbereiten Jungen geschehen war.

Dieser kam schon bald zurück, mit einem völlig verheulten Gesicht. „Der Herr Stolze lässt ausrichten, dass der Uhu noch in der Räucherkammer hängt“, schluchzte Ronald. Und dann brach es aus ihm heraus: „Aber zu dem Götschling gehe ich nicht mehr. Als ich nach den Mehlwürmern gefragt habe, da hat er mit eine gescheuert!“ Möglich ist, dass die Frösche an den Kirchenlöchern auch nach dieser Offenbarung bald wieder zu Quaken anfingen. Aber Richard Haberland, Manfred Sternitzky und Heinz Rabe hatten dafür kein Gehör mehr. Sie lachten den Rest des Nachmittages, dass sie es kaum aushalten konnten.

Zehn Porträts von Leuten aus Friedersdorf. Das Leben im Dorf wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Zeitgeschichte eingebettet in ganz persönliche Lebensgeschichten. 114 Seiten

Leseprobe:

Anfänge setzen

Wenn man am Friedersdorfer Dorfplatz 23 den Schreibwarenladen betritt, dann kann man dort recht häufig einen Mann hinter dem Verkaufstresen antreffen, dem man seine 75 Lebensjahre bei weitem nicht ansieht. Dieser Mann heißt Hans Rauch und er wurde am 20. Juni 1927 in eben jenem Hause geboren, in dem er noch heute regelmäßig der Tochter in einem Geschäft hilft, das sich nun schon seit Generationen in Familienbesitz befindet. Vielleicht war es ihm damals schon in die Wiege gelegt worden, dass er später einmal ein erfolgreicher Handelsmann werden sollte. Während der Vater als Schlosser und Dreher im Kraftwerk tätig war und nebenher auch noch den Betriebsleiter chauffierte, arbeitete die Mutter, die offiziell Hausfrau war, häufig im Laden der Tante, welcher neben dem Laden auch das Haus gehörte, in dem die Familie Rauch lebte.

Bei der Aufzählung des Sortimentes im damaligen Laden nennt Hans Rauch die Dinge, als hätten sie noch gestern in den Regalen gelegen: Schnittwaren, Stoffe, Meterware, Kurzwaren, Arbeits- und Berufsbekleidung... Jemand, der nicht durch die Schule des Handels gegangen ist, hätte die Dinge sicher anders beim Namen genannt und von Stoffballen, Stoffresten, Inletts für Federbetten, Arbeitshosen und Knöpfen gesprochen, aber die Menschen werden von ihren Lebenswegen geprägt und das, was aus uns geworden ist, dominiert unsere Sprache. Eine weitere Etappe auf dem Weg zum Handelsmann begann für Hans Rauch im Jahre 1936, als seine Eltern das Geschäft von der Tante übernahmen und das Sortiment durch den Verkauf von Ober- und Untertrikotagen und Konfektionsartikel für Damen erweiterten. Der Bau der Siedlung brachte neue Kunden für den Ort und davon profitierten auch die Rauchs, Hans Rauch war damals neun Jahre alt und besuchte die Volksschule in Friedersdorf, und natürlich gehörten an den Nachmittagen und während der Ferien kleine Handreichungen im Geschäft der Eltern zum Alltag.

Aber während der Alltag vieler junger Menschen während dieser Zeit von Not und Entbehrungen gekennzeichnet war, verlebte Rauch eine Kindheit, in der wohl mit dem Gelde, das die Familie zur Verfügung hatte, gerechnet werden musste, die aber zugleich der kindlichen Phantasie ermöglichte, sich zu entfalten und mit dem Wenigen, das zur Verfügung stand, Abenteuerlust und Bewegungsdrang zufrieden zu stellen. Zu den alltäglichen Beschäftigungen der Kinder von damals gehörten das Fußballspiel unter den Pflaumenbäumen neben der Kirche und natürlich das Toben neben, auf und in dem damaligen Dorfteich, welcher sich zwischen Kirche und Schule befand. Besondere Höhepunkte waren das Schlittschuhlaufen im Winter und das Abfischen im Herbst, wofür Hans Rauchs Vater die Genehmigung hatte. Ein Familienfoto, welches barfüßige Jungen und Erwachsene Männer mit gezwirbelten Schnurrbärten zeigt, die gefangene Fische vor die Kamera halten, vermittelt einen Eindruck aus dieser Zeit.

Immer in Erinnerung bleiben werden ihm wohl auch die riesigen Säulenkakteen der Mutter, die zum Teil ein halbes Jahrhundert alt waren und während der Sommermonate auf dem Hof standen und üppige Blüten trieben. Und dann waren da die Sportfeste nebenan auf Thärichens Grundstück: Heinz und Erwin Thärichen, Hans Rauch und Horst Hennig kämpften dort um Sieg und Platz in den Disziplinen Stabhochsprung, Hochsprung, Weitsprung und Dreisprung. Dabei wurde viel improvisiert. So waren Wäschestützen die Hilfen beim Stabhochsprung. Bei den Siegerehrungen gab es dann Gürtel aus dem Bestand der Ladenhüter bei Rauchs: Gürtel mit gekreuzten Tennisschlägern auf den Koppeln, die dann in Bronze, Silber oder Gold gehalten waren... Und beim Fußball auf dem Dorfplatz, da haben sie natürlich auch mal die Fensterscheibe von Karl Hanke, dem Friseur getroffen, der dann – welch ein Spielverderber! – den Ball ganze zwei Tage bei sich behielt.

Ach, und Vater Rauch hatte Bienen. "Sechs Völker waren bei uns im Garten untergebracht", weiß der 75-jährige zu berichten. "Lehrer Schmeil kam oft mit ganzen Schulklassen zu uns. Das war Naturkundeunterricht und die Kinder konnten sehen, wie die Bienen Waben bauten, bei Hitze aggressiv wurden oder im Winter ihr Futter bekamen." Aber jede Idylle hat ihre Kehrseite und Hans Rauch sollte bald am eigenen Leibe erfahren, was es bedeutete, in dieser Zeit und in diesem Land aufzuwachsen und als kleines Körnchen vom Sturm der Weltgeschichte erfasst und in die Welt hinaus getragen zu werden. Doch ehe er davon spricht, wendet er sich noch einmal der Kinderzeit zu und hier speziell einem Menschen, an den er sich mit Wärme und Dankbarkeit erinnert: Ludwig Maschke. Rauch erzählt: „Ludwig Maschke und seine Frau lebten bei uns im Hause. Die beiden hatten keine eigenen Kinder, waren aber sehr kinderlieb. Maschke fuhr mit uns nach Burgkemnitz zum Gesundbrunnen oder organisierte am Dorfteich ein Fest mit Lampions und Wimpeln. Einmal führte er uns in den verschneiten Winterwald. Dort hatte er vorher einen Weihnachtsbaum angeputzt und Überraschungen für uns Kinder darunter gelegt. Maschke war Maschinist im Kraftwerk und hat das alles nur gemacht, um uns eine Freude zu bereiten.

Nach Kriegsende hat er sich hier im Hause auf dem Dachboden erhängt. Leute haben zu ihm gesagt, dass die Russen jeden holen, der mit den Nazis zu tun hatte. Maschke hatte als kleiner Funktionär Spendengelder gesammelt und konnte wohl nicht mit dem Gedanken fertig werden, dass er von zu Hause fortgeholt werden sollte." Bevor die Ereignisse der Zeit auch über Hans Rauch hereinbrechen sollten, besuchte dieser zunächst von 1941 bis 43 die Handelsschule in Bitterfeld. Anschließend, bis Februar 1944, war er Lehrling bei der Firma Rausch in der Bitterfelder Kirchstraße. Aus dieser Zeit weiß er eine Begebenheit zu berichten, welche dem Leser dieses Buches nicht vorenthalten werden sollte: "Wegen des Krieges und der Gefahr von Luftangriffen mussten damals die Hausböden entrümpelt werden, damit schnell gelöscht werden konnte, wenn eine Bombe einschlagen sollte. Also machten wir - ein Mitlehrling und ich - uns über den Dachboden bei Rauschs her. Unter anderem mussten wir auch alte Dekorationspuppern entsorgen. Die haben wir samt dem anderen Unrat zur Senke neben der Berliner Straße gefahren. Dabei kam uns eine Idee: Wir haben die Puppen in die Bäume gehängt. Als die Nacht hereinbrach, baumelten die dann im Mondschein an den Ästen. Natürlich haben sich Leute darüber aufgeregt und den Gendarmen informiert. Der kam uns dann schnell auf die Spur, weil auf den Puppen ein Firmenstempel war.

Der Gendarm kam in die Firma, Herr Rausch hielt uns in seinem Beisein eine mächtige Standpauke und zahlte uns die zehn Reichsmark Belohnung, die wir für das Entrümpeln bekommen sollten, zur Strafe nicht aus. Als der Gendarm dann weg war, sagte er zu uns: 'Ihr Ochsen, wenn ihr schon so einen Spaß macht, dann seid nicht so doof und lasst euch erwischen!" Jetzt gleiten Hans Rauchs Gedanken noch einmal zurück in die Kindheit, in der sich schon schlimme Vorzeichen der späteren Entwicklung abzeichneten, die jedoch, wie bei der Episode um das Entrümpeln des Dachbodens, aus der Sicht eines Heranwachsenden nicht übermäßig ernst genommen wurden. So zog mit der beginnenden Kriegszeit der Mangel über die Menschen herein. Rauch erinnert sich: Für alles gab es Bezugsmarken und Punktekarten. Die Punkte wurden dann beim Einkauf von einem Blatt abgeschnitten und im Geschäft wieder auf neue Blätter aufgeklebt. Mit diesen als Nachweis gab es dann beim Wirtschaftsamt in Bitterfeld wieder neue Zuteilungen von Ware.

Für jeden gab es Punktekarten, für Frauen, Männer, Jungen, Mädchen und Kleinkinder. Ausgebombte wurden besonders bedacht. Trotzdem reichte das Ganze hinten und vorne nicht. Frauen bekamen zum Beispiel im Vierteljahr ein Paar Strümpfe. Ein halbes geschlachtetes Schaf öffnete da manche Tür bei der Beschaffung von Ware, was natürlich unter Strafe stand. „Einmal, da ist mein Vater wieder mal mit einer Tasche voll Fleisch nach Leipzig gefahren, da patrouillierte ein Polizist mit seinem Schäferhund über den Bahnsteig. Der Hund roch das Fleisch und der Polizist hatte Not, das Tier weiterzuziehen. Mein Vater hat natürlich geschwitzt...“ Hans Rauchs Lehrzeit bei der Firma Rausch wurde jäh unterbrochen, als er im Februar 1944 zum Reichsarbeitsdienst nach Leipzig-Wahren eingezogen wurde. Nach der Grundausbildung wurde er dann in die Bedienung der Flakgeschütze auf dem Flugplatz Mockau eingewiesen. Anschließend ging es zum Einsatz nach Berlin-Schönefeld. Ostern 45 erfolgte dann die Versetzung nach Brandenburg. Beim Kampf um Berlin geriet der damals erst Siebzehnjährige dann in sowjetische Gefangenschaft.

Es folgten Monate der Verzweiflung, in denen Rauch noch 85 Pfund wog und bei eisiger Kälte Normen beim Holzeinschlag zu erfüllen hatte. Und dann kamen Zeiten, in denen er die Sieger des Krieges von einer ganz anderen Seite kennen lernte, an ihrer Kultur und auch an ihrem Leben teilnehmen durfte, am 1. Mai 1948 gar als Mitglied einer Maurerbrigade ausgezeichnet wurde. Das Telegramm, das er am 26. Juli 1949, einen Tag vor seiner Heimkehr seinen Eltern schickte, bewahrt er noch heute auf: "Ankomme Mittwoch Abend. Hans." Und er feiert den 27. Juli noch heute alljährlich wie einen Geburtstag, voll Dankbarkeit, daß er die Zeit des Krieges und die Jahre danach überleben durfte. Dass er seine Schlussfolgerungen aus den Ereignissen der Zeit gezogen hatte, brachte Hans Rauch nicht nur Freundschaftsbekundungen ein: Als die DDR-Zeitschrift "Freie Welt" im Februar 1965 Fotos veröffentlichte, die den Marsch deutscher Kriegsgefangener durch das zerbombte Berlin zeigten, da erkannte sich Hans Rauch auf einem der Fotos wieder und meldete sich bei der Zeitschrift. Auch andere "Ehemalige" taten es ihm gleich und die "Freie Welt" veröffentlichte Schicksale und Werdegänge, die bis in die damalige Gegenwart hinein reichten.

Hans Rauch, der nach seiner Rückkehr...

Kuriose Texte über einen ungewöhnlichen Schrebergartennachbarn. 36 Seiten, Illustrationen: Lore Dimter.

|

|

Offene Wort

„Ein guter Gesang wischt den Staub vom Herzen“, sagt der Volksmund. Und da beim Singen die Kehle trocken wird, bedarf‘s eines guten Tropfens, um dieses Übel abzustellen. Dies wiederum hat zur Folge, dass dadurch manche Zunge nicht nur für Lieder locker wird. Und so war es kein Wunder, dass die Mitglieder des Friedersdorfer Volkschores nach einer ihrer Proben im Vereinszimmer des Gasthofes „Zur Linde“ auf das Thema „Eins“ zu sprechen kamen. Gemäß den Worten Friedrich Schillers: „Der Wein erfindet nichts, er schwatzt’s nur aus“, berichtete eine im besten Weibesalter stehende Lehrerin,, dass sie zu Hause ein Sparschwein auf dem Nachtschränkchen stehen habe, welches sie und ihr Mann nach glücklichen Liebesstunden mit Münzen füttern. Einmal im Jahr würde jenes Schwein dann zerschlagen und mit dem Geld eine Urlaubsreise bezahlt. So viel Offenheit regte einen älteren hoch geachteten, aber auch etwas skurrilen Berufskollegen jener Frau an, ebenfalls aus dem „Nahkästchen“ zu plaudern. Er sagte: „Bei uns würde da das Geld höchstens noch für einen Kaffeenachmittag reichen!“

Die schöne DDR (gekürzt)

September 1984. Unsere Tochter ist fast drei Jahre alt. Jeden Morgen bringe ich sie mit dem Rad in die Kinderkrippe. Meine Frau und ich sind froh, einen Krippenplatz für Anja bekommen zu haben. Denn es ist uns wichtig, dass sie sich in einer größeren Gemeinschaft zurechtzufinden lernt, einen festen Tagesablauf hat und Wissen auf verschiedensten Gebieten vermittelt bekommt. Die Lieder, die unser Kind inzwischen singen kann, die Mappe mit den Fingertupf-Bildern und manche unverhoffte Redewendung sagen uns immer wieder, dass wir den richtigen Weg gewählt haben. Anja sitzt eingehüllt in einen Regenumhang in ihrem Fahrradkörbchen. Ich kämpfe mich über den mit Schlamm bedeckten Radweg Richtung Bitterfeld und weiche immer wieder Pfützen aus von denen ich nicht weiß, wie tief sie sind. Das Regenwasser läuft an meinem Umhang hinunter bis in die Schuhe. Entgegenkommende Fahrzeuge schleudern mir immer wieder Matsch entgegen. „Wenn sie doch wenigstens den Fahrradweg saubermachen und reparieren würden!“, denke ich, als ich erneut ein Schlammloch umfahre, neben dem die aufgeweichten Reste einer Zeitung liegen. Anja scheint in diesem Moment meine Mimik zu beobachten und auch das Elend auf dem Radweg zu bemerken. Denn plötzlich sagt sie: „Aber stimmts, Papa, hier ist es nicht so schön wie in unserer DDR.“

Das Schicksal der kleinen Leute im Strudel der geschichtlichen Ereignisse. Geschichten ohne Schnörkel und hart pointiert.

96 Seiten, 7,90 Euro. ISBN: 978-3-96014-193-8-4

Leseprobe

Mut

Elise Baldur steht hinter der Gardine ihrer kleinen Stube. Die Wanduhr tönt mit einem Gong. Schon wieder ist eine halbe Stunde vergangen. Aber was bedeutet schon eine halbe Stunde in diesen Zeiten? Morgen werden es genau acht Monate sein, in denen die junge Frau auf ihren Otto wartet. „Verschollen an der Ostfront“, hieß es in der amtlichen Mitteilung. Die wurde ihr kurz nach seinem Heimaturlaub zugestellt. Nach jenen wenigen Tagen des Zusammenseins, als sie sich vor dem Altar der Kirche von Annaberg das Ja-Wort gegeben hatten. Sie damals schon mit dem unübersehbar dicken Bauch. Aber das war eben so in diesen Zeiten.

Was würde Otto sagen, wenn er wüsste, wie sein Sohn inzwischen gediehen ist? Die junge Mutter tupft ihrem kleinen Herbert den Speichel aus dem Mundwinkel. Wenn Herbert staunt oder von etwas gefesselt ist, dann kann er seinen Blick nicht abwenden und vergisst, den Mund zu schließen. Bestimmt wird er einmal so klug wie sein Vater. Der hat es vom Bauernsohn immerhin zum Lehrer für Zeichnen und Musik an einem Gymnasium gebracht. Bei diesem Gedanken findet die Frau etwas Trost. Bald wird es dunkel draußen. Sie sieht jene junge Mutter mit dem Kinderwagen und dem Koffer bereits zum vierten Mal auf dem Gehweg dicht vor ihrem Fenster vorbeilaufen. Da das Haus klein und das Fenster niedrig ist, begegnen sich die beiden fast auf Augenhöhe.

Doch Elise Baldur hat das Licht ausgelassen. Sie will nicht gesehen werden hinter dieser Gardine. Sie hat nur eine winzige Wohnung und kann niemanden von den Flüchtlingen aufnehmen. Aus Breslau kommen die, und Oppeln und Hirschberg und Lauban. Sie alle vereint eines: die Angst vor den Russen. Schlimme Dinge hat die junge Mutter vom Wüten dieser Menschen gehört. Darf man solche Wesen überhaupt Menschen nennen? Die Gustloff haben sie in der Ostsee versenkt, die Frauen in den besetzten Orten nehmen sie sich nach Belieben. Wenn ihr Otto noch leben sollte: Was wird er in der Gefangenschaft ertragen müssen? Warum gibt es diesen Krieg überhaupt? Von der Haager Konferenz und den Vereinigten Staaten von Europa hatte Elise, als sie noch ein Mädchen war, in der Schule gehört. Und von einem sicheren Frieden. Aber das ist Jahre her.

Was wird diese Frau dort draußen auf ihrer Flucht erlebt haben? Ist sie die ganze Strecke mit Koffer und dem Kind gelaufen? Oder hat sie jemand auf seinem Pferdefuhrwerk oder gar in einem Auto mitgenommen? Niemand im Dorf will diese Fremden. „Schließ das Hoftor ab, damit die Pollaken nicht ins Haus kommen!“, hatte die Schwiegermutter eindringlich gewarnt. Und Elise hatte sich während der vergangenen Tage an diese Anweisung gehalten. Das kleine Zimmer mit der winzigen Küche, das sie im Erdgeschoss bewohnt, gehörte einst zum Altenteil des Hauses. Erst starb seine Bewohnerin, dann wurde Elise ausgebombt, und die Schwiegermutter überließ ihr und Herbert diese Bleibe.

Es wird allmählich dunkel in dem Zimmer. Elise wiegt noch immer ihren Sohn im Arm. Die Frau da draußen stellt jetzt ihren Koffer ab und schaut in den Kinderwagen. Dann kommt sie mit hastigen Schritten zielgerichtet über die Straße. Diese Schritte passen überhaupt nicht zu dem müden und gequälten Gang, den sie bis eben noch zeigte. Die Fremde klopft nun an die Fensterscheibe, hinter der sich Elise Baldur hinter der Gardine versteckt, und dieser ist, als würde jeden Moment das Glas zerbersten. Sie zieht die Stores zur Seite. Was sie jetzt ohne den verschleiernden Stoff erblickt, scheint ein Déjà vue zu sein. „Dieses Gesicht habe ich schon gesehen!“, ist ihr erster Gedanke, und ein Schreck durchfährt sie. Und einen Moment später, als sie sich sammeln kann, werden ihre Gedanken klarer. Sie kann sich endlich erinnern, wo sie diesem Gesicht bereits begegnete: in Munchs „Der Schrei“ und bei van Goghs „Kartoffelessern“. Im wirklichen Leben war sie Menschen mit solchen Gesichtszügen bisher noch nie begegnet. Aber Otto hatte mit ihr an den wenigen gemeinsamen Abenden, die ihnen vergönnt waren, in Büchern geblättert. In denen waren solche Bilder zu sehen. Sie hatte damals versucht zu verstehen, was die abgebildeten Gesichter ihr zu sagen hatten.

Was würde ihr Otto beim Anblick dieser Frau mit dem Kinderwagen tun? Plötzlich ist für Elise alles ganz leicht. Vergessen sind die Verbote und Warnungen der Schwiegermutter. Pollake hin, Pollake her: dieser Frau und ihrem Kind muss sie helfen! Als erstes legen sie den Jungen, der Dieter heißt, und der fast auf den Tag so alt wie der kleine Herbert ist, auf den Küchentisch, um ihn frisch zu wickeln. Reichlich zwei Tage ist es her, dass die Frau mit den grünlichen Augenringen und dem müden Blick das letzte Mal Gelegenheit dazu hatte. Zu ihrem Entsetzen stellen Elise und die Fremde fest, dass die Windel sich nicht so einfach vom Körper des Jungen entfernen lässt, weil Teile davon zu einem harten Klumpen gefroren sind. Aber das Kind lebt, immerhin.

„Mein Gott!“, ruft Elise Baldur da und läuft zum Herd, um neue Kohlen aufzulegen. Als der Junge endlich gebadet und frisch gewickelt ist, kommen die beiden Frauen dazu, miteinander zu reden. Aus Waldenburg stammen die Fremde und ihr Kind, erfährt Elise, und dass diese Frau ihren Sohn und den Koffer mit dem Allernotwendigsten fast ausschließlich zu Fuß bis ins Erzgebirgsche gebracht hat. Ein Bauer hatte sie zunächst auf seinem Wagen mitgenommen. Doch unterwegs wollte der seine Gefälligkeit auf sehr eindeutige Weise vergütet haben.„Wenn sie mitgemacht hätte, wäre der Junge vielleicht nicht halb erfroren“, muss die Gastgeberin denken, und sie erschrickt dabei über sich selbst. Es arbeitet noch immer in ihr, dass sie entgegen des Verbotes ihrer Schwiegermutter nun doch so eine Fremde ins Haus gelassen hat. Was wird sein, wenn sie morgen aufwachen wird und diese Frau ist mit dem Besteckkasten, der goldenen Taschenuhr ihres Otto und vielleicht sogar mit dem letzten Stück Speck, das Elise als eiserne Reserve im Küchenschrank hat, verschwunden?

Denen aus dem Osten wird ja nichts Gutes nachgesagt. Und wenn diese Fliehende wirklich noch bis Düsseldorf zu ihrer Tante weiter will, dann wird sie unterwegs wohl desöfteren den Rock heben müssen, für etwas Wegzehrung und Milch für ihren kleinen Sohn. Wieder schämt sich Elise Baldur für diese Gedanken. Es stimmt schon, die Schwiegermutter hat Recht mit ihrer Warnung. So sind die Zeiten eben, und wer überleben will, der muss sich den Gegebenheiten anpassen. Als hätte die Fremde diese Gedanken gelesen, sagt sie: „Ich werde morgen früh beizeiten aufbrechen, keine Sorge. Danke, dass sie meinen Sohn und mich aufgenommen haben. Übrigens: Ich heiße Gerda König.“ „Wenigstens keine Elsbjeta Kacinski oder so ähnlich, wenigstens scheint sie eine richtige Deutsche zu sein.“ Elise fällt ein Stück Last von der Seele. Als sie das Gesicht der Fremden jetzt in aller Ruhe betrachtet, aus dem inzwischen die elende Farbe gewichen ist, da bekommt diese Frau plötzlich etwas Stolzes und Schönes. In den Augen ihrer Betrachterin wird sie jetzt zu einer deutschen Schönheit, oder zumindest zur Vertreterin einer nahe verwandten Rasse. Ein bisschen, so findet Elise, ähnelt Gerda König jetzt dem Schokoladenmädchen auf Liotards berühmtem Gemälde. Ganz sicher würde Otto es richtig finden, dass sie solch einer jungen Mutter und ihrem Kind hilft. Ja, Otto, der kennt sich aus im Leben und in der Welt. Der ist belesen, weiß, was gut und wichtig ist. Deshalb hat sie sich ja damals auch in ihn verliebt.

Deshalb schlich sie sich heimlich an seiner Vermieterin vorbei auf sein Zimmer. Dort hatte sie auch an seinen Lippen gehangen, wenn er von Odysseus erzählte, oder ihr Gedichte von Rilke vorlas. Ihr fallen in diesem Moment Zeilen ein, die er besonders liebte: „… Das ist im Grunde/der einzige Mut, den man von uns verlangt:/mutig zu sein zu dem/Seltsamsten, Wunderlichsten/und Unaufklärbarsten, /das uns begegnen kann.“ Doch all das Gute, alle Erkenntnis, die Menschen wie ihr Otto in sich aufgenommen und an andere weitergegeben hatten, haben letztendlich nichts bewirkt. Ihm und so vielen anderen ist Stalingrad nicht erspart geblieben. Und dieser Frau und ihrem Sohn nicht das Elend dieses Fluchtwinters. Elise Baldur überlässt in der folgenden Nacht der Fremden ihr Bett, damit sie dort Erholung finden möge. Sie selbst ruht mit angewinkelten Beinen, so gut es eben geht, auf dem Sofa. Die beiden Knaben schlafen friedlich gemeinsam in dem kleinen Gitterbettchen.

Am folgenden Morgen verabschiedet sich die Fremde mit den Worten: „Möge das Schicksal Sie in diesen schweren Zeiten beschützen. Sie sind ein guter Mensch!“ Elise fragt sich: „Kann ich die Frau und ihr kleines Kind wirklich hinaus in diese Kälte und diese Ungewissheit lassen?“ Und dennoch ist sie froh, als sich deren Schritte und die Geräusche des Kinderwagens im Schnee hinter dem Hoftor verlieren. Vielleicht, so hofft sie, hat ja die Schwiegermutter nichts von dem nächtlichen Besuch bemerkt. Einige Tage später steht Elise Baldur erneut am Fenster ihrer kleinen Stube und beobachtet die ungezählten Flüchtlinge. Wie dunkle Ameisen überrennen sie den Ort. Auch Elises Kleidung ist dunkel. Viel zu dunkel für eine Frau ihres Alters. Nie wieder wird sie ein Fenster oder gar die Tür öffnen, wenn jemand Einlass begehrt. Dessen ist sie sich sicher. Zugleich weiß sie, dass diese Erkenntnis eigentlich keinen Sinn mehr macht. In der Hand hält sie einen Brief. Er kam von weit her aus dem Osten. Otto lebt. Wie kann sie ihm beibringen, dass sein Sohn nicht mehr da ist? Sie konnte doch wirklich nicht ahnen, dass der fremde Junge Typhus in sich trug.